喫煙はがんを引き起こす一番の危険因子であり、がん予防のためには“喫煙しないこと”が大切です。しかし、禁煙せずに喫煙を続ける喫煙者が多いのが実情です。そのような中、今急速に普及が進んでいるのが、紙巻たばこの代替品としての「加熱式たばこ」です。

今回、喫煙とがんとの関係、そしてがん予防における加熱式たばこの役割について考えるべく、フランスを代表するがん専門医/腫瘍学者であり、たばこ規制の推進者でもあるKhayat先生からお話しを伺いました。

- <セミナー概要>

-

主催:フィリップ モリス ジャパン合同会社

登壇:David Khayat, MD, PhD, FASCO(がん専門医 / 腫瘍学者)

開催日時:7月6日(水)18:10 -18:55(オンライン開催)

- <Dr. Khayat経歴>

-

La Pitié-Salpétrière Hospital 腫瘍内科医長および Pierre et Marie Curie

University 腫瘍学教授

- 2000年

-

“Paris Charter against Cancer”を草案

シラク元大統領の顧問として、フランスで最初の対がん計画 (2003年-2009年) 策定に尽力 - 2004年-

2006年 - フランス国立がんセンター (INCa) の初代研究所長、現在は名誉会長を務める

- 2007年

- フランスで最高の勲章であるLégion dʼHonneur(レジオン・ドヌール勲章)受章

- 2013年

-

米国臨床腫瘍学会理事に選出

米国臨床腫瘍学会特別功労賞 (2001年) はじめ数々の栄誉ある賞を受賞

がんに関する学術書多数出版、一般向け書籍“the real anti-cancer diet”(2010年)はベストセラー

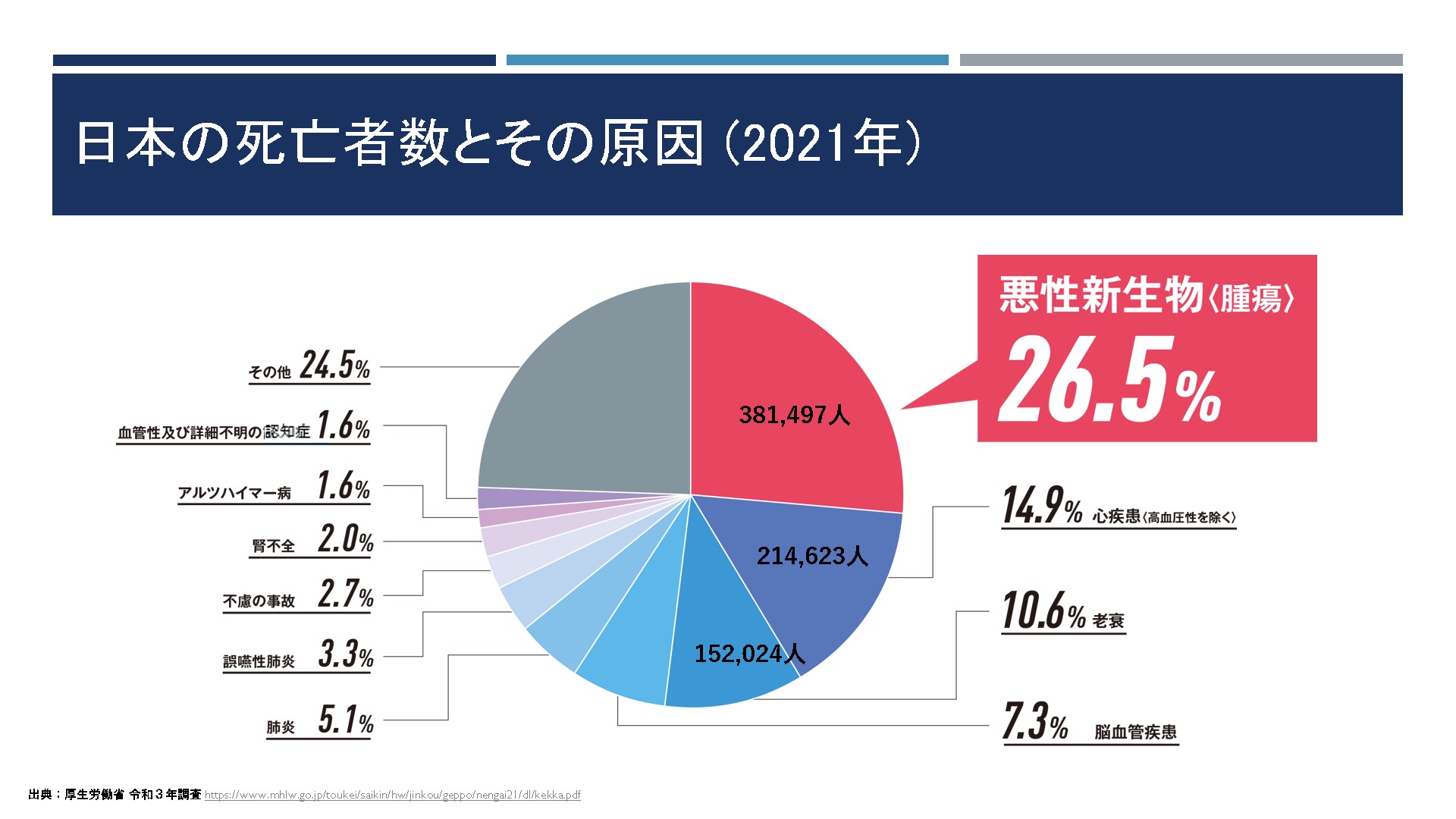

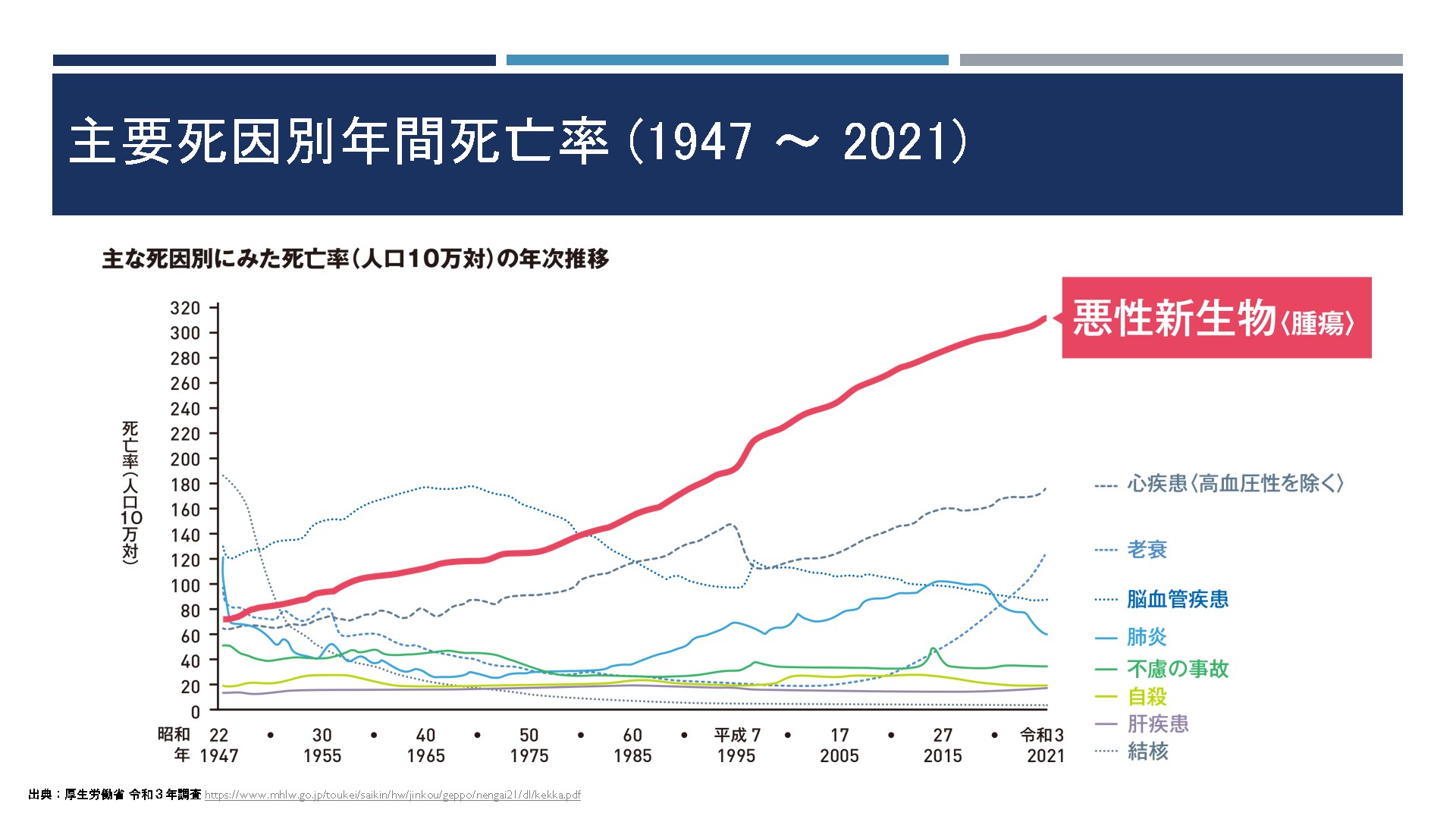

日本のがん死亡率増加は非常に大きな問題

がんの発生を抑制するために私たちにできること

がんはDNAの変異によって発生します。そして、この変異は、発がん性物質への曝露量に関係しています。多くの発がん性物質に曝露されればされるほど、用量依存的にがんのリスクは高まります。

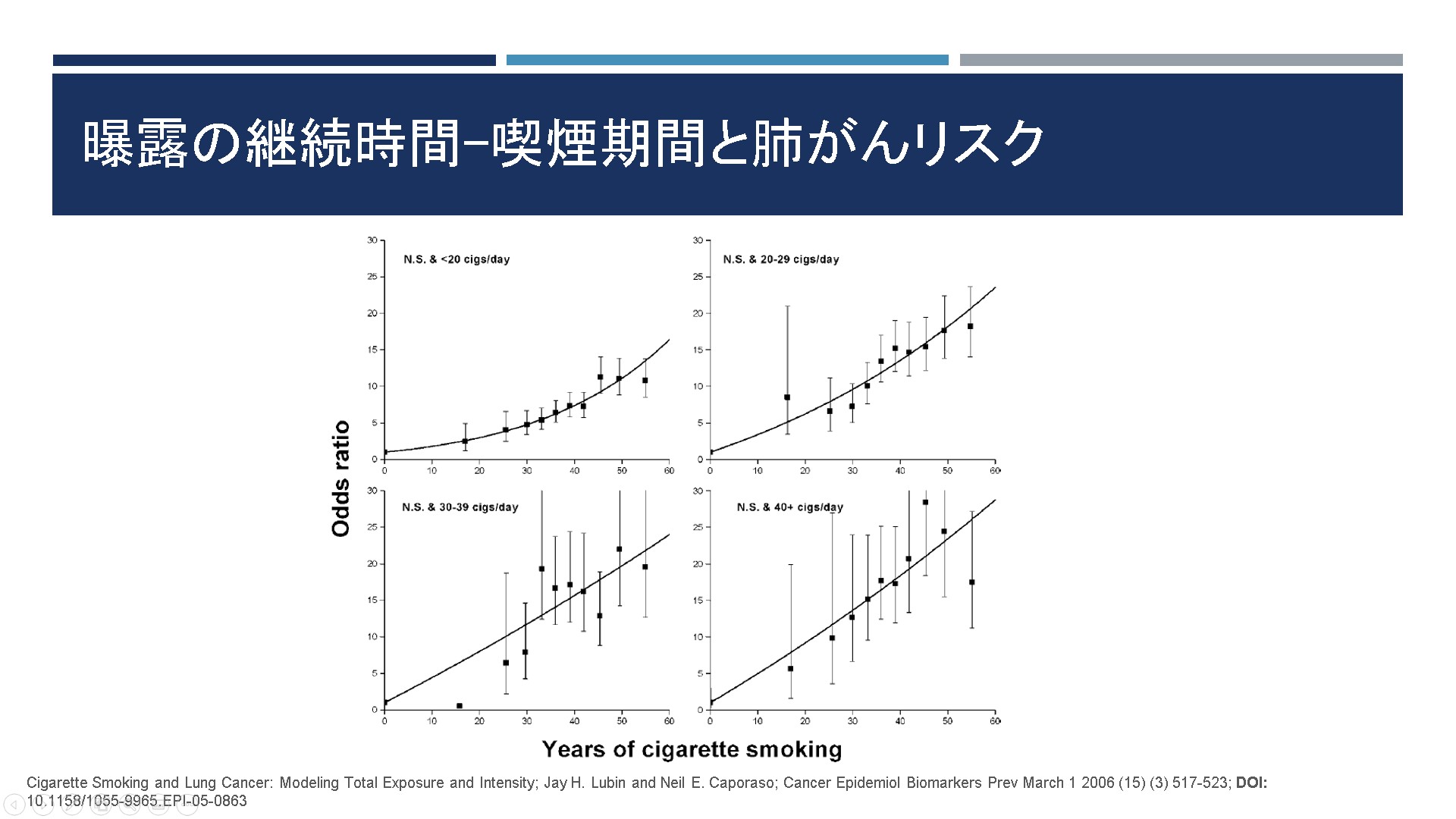

そのほか、がんの発生には「継続時間」、「遺伝的感受性」も要因として深く関係しています。「継続時間」についていえば、喫煙本数にかかわらず、喫煙期間が長ければ長いほど肺がんになるリスクは高まることがわかっています2)(図3)。

また、「遺伝的感受性」について、肺がん発症患者のうちの約80%は喫煙者ですが、喫煙者で肺がんを発症する割合はわずか8%であることがわかっており、肺がんを発症するかどうかはたばこに含まれる有害性成分への感受性が関連していると考えられています。感受性については、この先研究が進めば、「感受性の高いグループを同定してたばこ規制を働きかける」といったことが将来的に可能になるかもしれません。

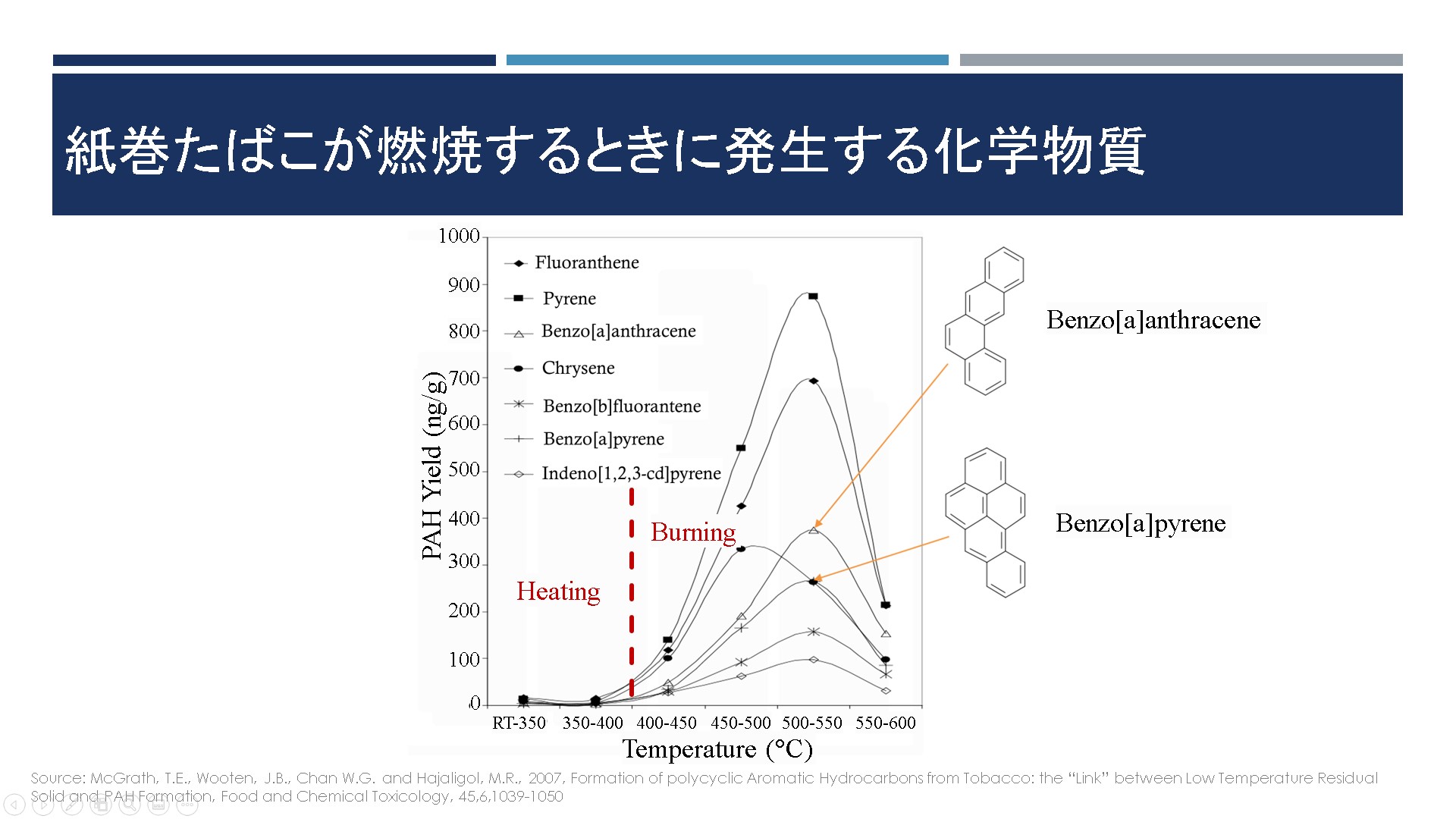

発がん性物質を含む有害な煙を出さないためには燃焼させないことが重要

紙巻たばこの煙には約6,000以上もの化学物質が含まれています。FDA(米国食品医薬品局)によってそのうちの約100種類は有害性成分としてリスト化されており、その大半が発がん性物質または潜在的発がん性物質です。有害および有害性成分を発生させないためには、たばこ葉の燃焼が鍵となります。紙巻たばこの燃焼実験結果をみると、有害および有害性成分を含む煙を出さないためには、燃焼に至らない温度に保つことが必要であることが示されています3)(図4)。

また、ここでひとつ明確にしておきたいのは、ニコチンはたばこに習慣性をもたらす化学物質ですが喫煙関連疾患の主たる原因ではなく、がんを引き起こす原因ではありません。

これまでの喫煙対策アプローチでは十分な成果が得られていないという実情を受け止め、 「たばこハーム・リダクション」という新たな考え方へのイノベーションが必要

がんの発生リスクを低減するためには、禁煙が最も良い選択であることは明らかです

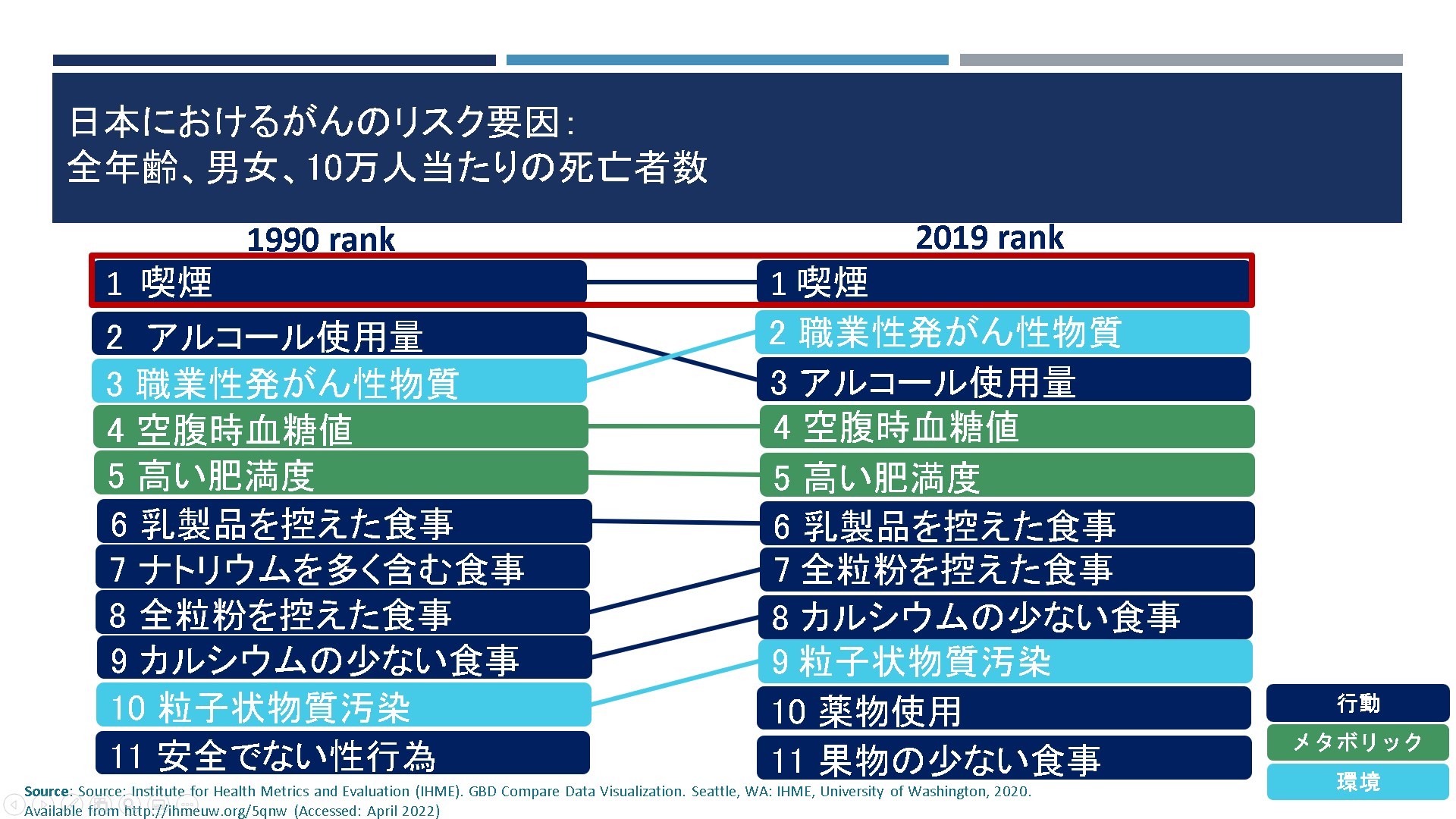

1990年、日本におけるがんのリスク要因の1位は「喫煙」で、その問題に対してさまざまな喫煙対策が実施されてきました。しかし、30年の時を経た今でも、喫煙ががんのリスク要因の1位であることに変化はなく、残念ながら、紙巻たばこの害から人々を守ることができていないというのが実情です4)(図5)。

なぜ、日本の喫煙対策アプローチはうまくいかなかったのでしょうか。その理由の一つは、「禁煙によって喫煙者を減らす」という考え方にあります。日本では、ニコチン置換療法や禁煙補助薬などの薬物療法によって喫煙者を減らそうとしましたが、厚労省の調査報告によれば、禁煙治療を受けた患者について治療終了9か月後の禁煙継続率は平均27.3%と、禁煙アプローチによるベネフィットは低いものでした。5)

こうした禁煙アプローチではうまくいかない以上、今必要なのは、考え方へのイノベーションであり、他の切り口を模索することです。ある程度のリスクある行動は避けられないと受け止め、結果として人々が被る被害を最小化することを目的とする、「ハーム・リダクション」という考え方が存在します。これを喫煙対策に適用した考え方が「たばこハーム・リダクション」です。

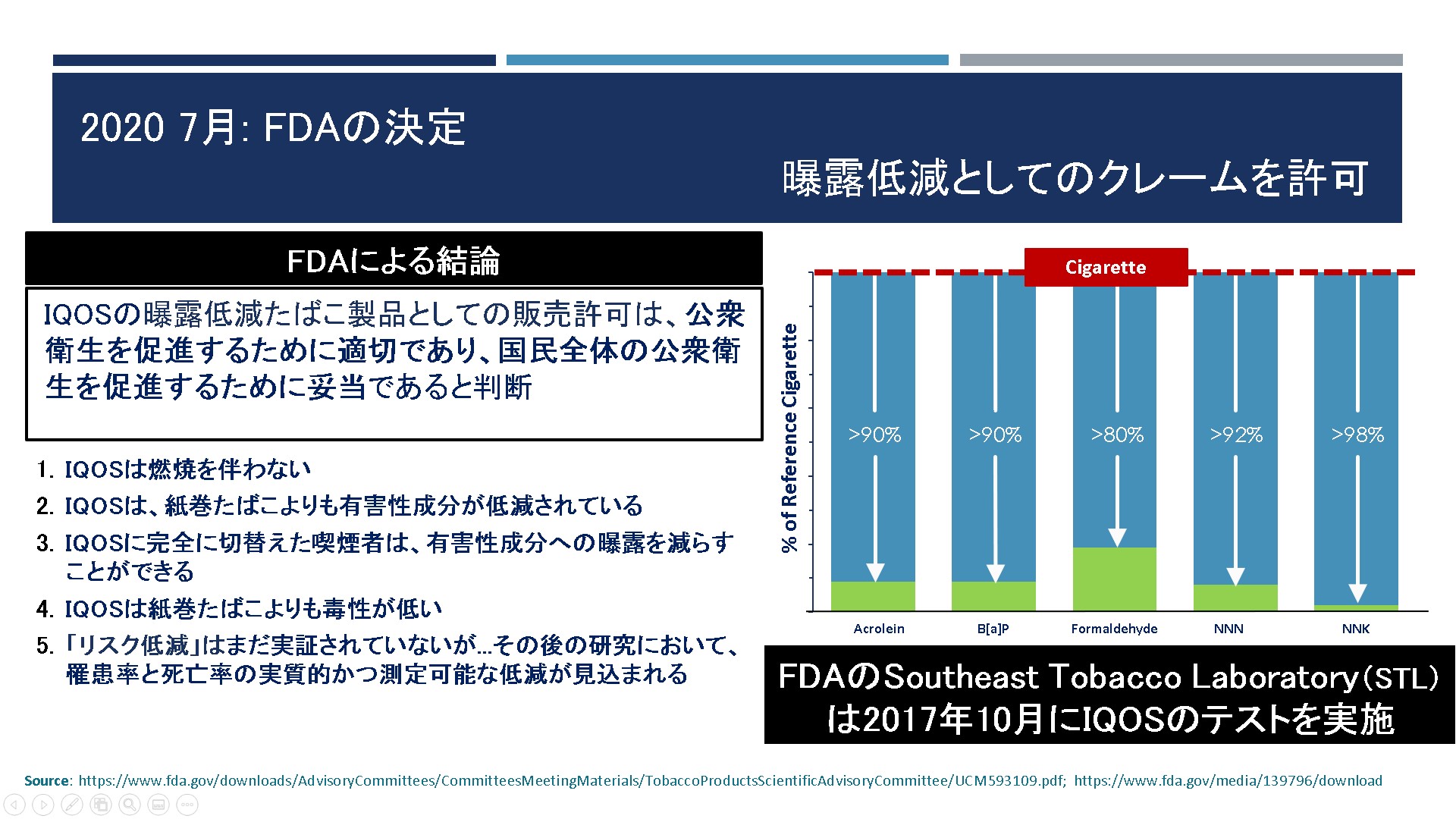

そして、この「たばこハーム・リダクション」を目的として開発されたのが「加熱式たばこ」になります。燃焼させないことで煙を発生させず、有害および有害性成分への曝露を低減させるという新しいコンセプトの製品です。実際に、フィリップ モリス社の加熱式たばこ「IQOS」の曝露低減試験のデータをみても、紙巻たばこと比較して有害および有害性成分の発生が大幅に低減しているのがわかります6)(図6)。

がんは公衆衛生上大きな問題であり、喫煙はがんの主要な原因です。禁煙はがんを予防する最良の選択肢であるものの、これまでの禁煙アプローチを続けても大きな効果は望めません。「たばこハーム・リダクション」という革新的な考え方によるアプローチは、喫煙者のリスクを低減するための具体的な解決策となるでしょう。

Q&A(一部ご紹介)

Q.ニコチン依存について、先生はどのようにお考えでしょうか。

A.ニコチンはがんを含む喫煙関連疾患の主たる原因ではありませんが、習慣性があります。ニコチン依存は、病気と捉えて治療する必要があると私は考えます。喫煙者はニコチンがピークに達することを求めますがニコチン置換療法ではその満足を得られません。実際にニコチン置換療法は短期的な効果はあっても、長期的には失敗する確率が高いです。その成功率は4年を経過すると6%以下に落ちるとの研究結果があります。7)そのため、若年層に対してはニコチン依存に陥らないようにする政策が必要ですし、すでにニコチン依存の方に対しては、紙巻たばこの代替品で有害性成分への曝露を大幅に低減しつつニコチン補充することが有効です。

Q.FDAのMRTP申請において、曝露低減は認められたもののリスク低減が認められなかったのはなぜでしょうか?

A.FDAは、フィリップモリス社の加熱式たばこIQOSについて、紙巻たばこの喫煙と比較して、製品を使用する成人喫煙者の体内で吸収される有害および有害性成分の数と量が低減している曝露低減を認めました。さらに、曝露低減が喫煙関連疾病のリスク低減につながる可能性が高いと結論づけました。しかし、リスク低減を実証するためには、10年、20年という長期スパンでのデータが必要です。リスク低減については今後出てくる長期データを含め、改めて検証されていくでしょう。

Q.加熱式たばこに対するWHOの見解はどうなっていますか?

A.WHOでは、「たばこは有害であり、禁煙するしかない」との主張を続けています。しかし、禁煙アプローチではたばこの害の低減は非常に難しいという事実をWHOは認識する必要があると思います。WHOは、科学がもたらすイノベーションを認めるべきだと私は考えています。

加熱式たばこは「たばこハーム・リダクション」を実現し、公衆衛生に貢献することはできるのでしょうか。この大きな問いに対し、当社では今後も、皆様が疑問に感じるような課題を科学的視点から一つ一つクリアにしていきたいと思います。

- 参考⽂献

-

- 厚生労働省 令和3年(2021)「人口動態統計月報年計の概況」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai21/ dl/gaikyouR3.pdf)

- Lubin, J.H. et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev., 15(3) 517-523.

- McGrath, T.E. et al.Food and Chemical Toxicology, 45(6) 1039-1050

- Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Compare Data Visualization. Seattle, WA: IHME, University of Washington, 2020.(https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/#)

- ニコチン依存症管理料による禁煙治療の効果等に関する調査報告書0000184202.pdf (mhlw.go.jp)

- FDA Scientific Review of Modified Risk Tobacco Product Application (MRTPA) Under Section 911(d) of the FD&C Act -Technical Project Lead(https://www.fda.gov/media/139796/download)

- Mendelsohn C. (2022) Aust Prescr. 45(1)10-14 (DOI: 10.18773/austprescr.2022.001); Rosen LJ, et al (2018) Addiction 113(5):805-816 (DOI: 10.1111/add.14134)