「煙のない社会」、すなわち紙巻たばこのない世界は実現可能なのだろうか。

喫煙にまつわる課題と真正面から向き合うために、私たちはどう考え行動すべきか。そしてたばこ会社としてできることは何か。

公衆衛生の専門家、たばこ会社、それぞれの立場からご意見いただきました。

従来の政策だけでは十分に進まない禁煙。減らない紙巻たばこ喫煙者。

その解決の鍵となる考え方とは何か

「ハーム・リダクションは、課題に対する現実策を考える上で大切な考え方です」

山川先生:公衆衛生施策上での大切な考え方として、「ハーム・リダクション」があります。これは、イギリスやオランダを中心に提唱され実践されてきたもので、害(harm)を及ぼす⾏為そのものを禁⽌または阻⽌するのではなく、そうした⾏為によって引き起こされる害の低減(reduction)を⽬的とした考え方です。元々は、薬物依存者への政策として始まりましたが、さまざまな依存の問題を抱える方達への、個人的、社会的な害を軽減するための社会実践として、その考え方は世界各国で広く受け入れられるようになりました。

「私たちは、たばこハーム・リダクションの考えのもと、成人喫煙者に対してベターな選択肢を提案しているのです」

飯田氏:喫煙は、心血管疾患、がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)など、多くの重篤な疾患を引き起こします。喫煙を続ける人にとっての最善策は禁煙です。しかし、喫煙者の多くは様々なたばこ規制政策下でも喫煙を続けており、その数は世界で10億人以上ともいわれています1)。こうした状況を受け、「ハーム・リダクション」の考えをたばこの問題にも当てはめたのが、「たばこハーム・リダクション」です。喫煙関連疾患の主な原因はニコチンではなく、たばこ葉が高温で燃焼することで発生する有害性成分によるものだということがわかっています2)。ニコチン自体には習慣性がありリスクフリーではありませんが、喫煙を続ける成人喫煙者がいる限り、燃焼を伴わない形でのニコチン摂取⽅法(加熱式たばこなど)をリスクの少ない選択肢として提供することは、公衆衛⽣にとってプラスだと考えています。

加熱式たばこはベストとはいえませんが、紙巻たばこを吸い続けるより、ベターな選択肢といえるのではないでしょうか。

日本ではまだ、この「たばこハーム・リダクション」はあまり浸透していませんが、紙巻たばこから害の少ない代替品への切替えを推奨し、国の政策として導入している国もあります。

<参考>「たばこハーム・リダクション」に根差した政策

| イギリス | 「たばこ規制計画」(英保健省 2017年)において、喫煙による害を低減するイノベーションとして代替品の開発を歓迎3)。リスクがないわけではないものの、紙巻たばこよりもはるかに有害性が低いとして、電子たばこへの切替え推奨キャンペーンを実施4)。 |

|---|---|

| アメリカ合衆国 | アメリカ⾷品医薬品局(FDA)は、たばこ製品にはリスク度合いに違いがあることから、科学的データの厳格な審査を経た上で、「リスク低減」や「曝露低減」というコミュニケーションを付して販売できる「リスク修飾(軽減)たばこ製品申請」制度を導入5)。 |

| ニュージーランド | 煙の出ない製品を規制する法律(2020年成立)において、非喫煙者・未成年のたばこ製品の開始防止の必要性とともに、紙巻たばこよりも有害性の低い適切に規制された製品への切替え支援を明記6)。また、イギリスと同様、電子たばこへの切替え推奨キャンペーンを実施。 |

「既存の禁煙政策だけでは喫煙者をゼロにはできません。より害の少ない代替品への移行を積極的に進めていくべきです」

山川先生: 「喫煙は害」というのは周知の事実です。しかし、禁煙治療の成功者は3割程度しかいないというのが現実です7)。既存の禁煙推進政策だけで喫煙者をゼロにするというのは非現実的であり、紙巻たばこからより有害性の少ない代替品への移行を社会的に容認し、喫煙者に提示していくべきです。

今、日本で加熱式たばこはどの程度受け入れられ、実際に使用されているのか。非喫煙者や未成年者への喫煙開始につながることはないのか。

「加熱式たばこの普及は、紙巻たばこの販売本数を低下させるという社会的インパクトをもたらしました」

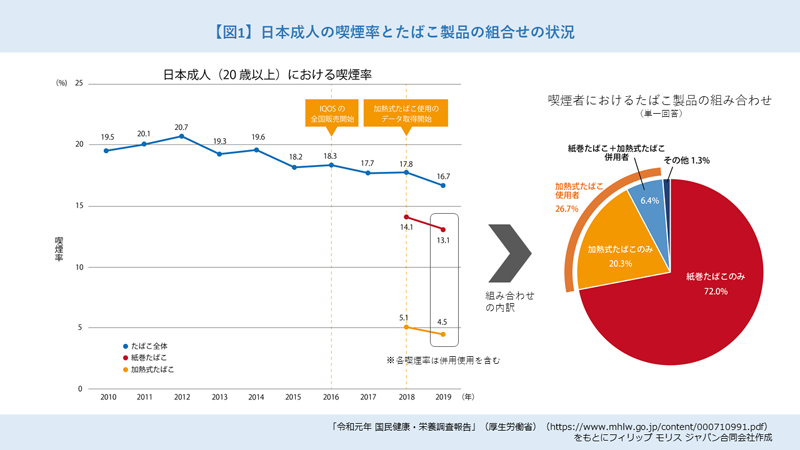

飯田氏:厚生労働省の調査によると、喫煙率全体は微減傾向が続く中、紙巻たばこ喫煙者は減少し、加熱式たばこ使用者は増えてきています。加熱式たばこ使用者は成人喫煙者全体の26.7%(成人人口の4.5%)であり、そのうちの75%以上は、加熱式たばこのみを使用しています8)(図1)。

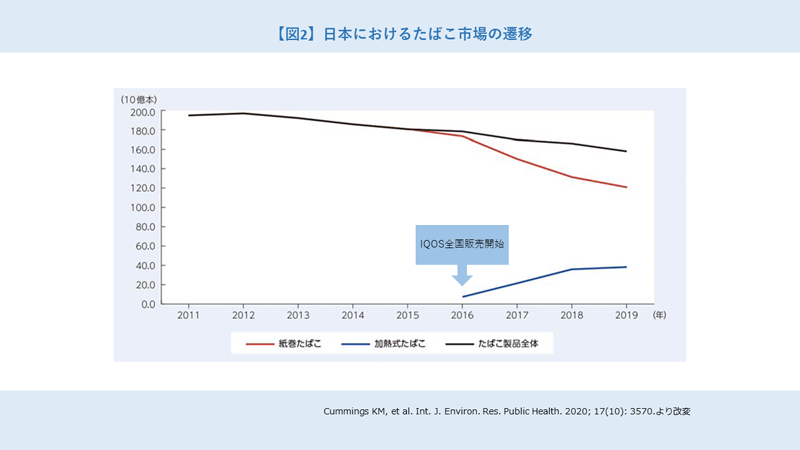

さらに、たばこの販売量変化に関する第三者調査によると、2011年以降、日本のたばこ全体の販売数量に大きな変動はないものの、IQOSの全国発売を契機に紙巻たばこ販売数量の著しい低下(2015年〜2019年の間で紙巻たばこの販売数34%低下)が見られました9)(図2)。加熱式たばこの導入は、いかなる規制よりも短期間かつ効果的に紙巻たばこの販売数低下をもたらしたといえます。

「加熱式たばこの普及は、非喫煙者や未成年者への喫煙開始に影響していません」

山川先生:紙巻たばこに比べ、有害性成分が低減されているといっても加熱式たばこにリスクがないわけではありません。加熱式たばこの使用をきっかけに一度禁煙に成功した人が喫煙を再開したり、非喫煙者が喫煙を開始してしまう可能性もゼロではないため、その方達に対しては、加熱式たばこであっても使用を促さないことが大切です。また、未成年の喫煙開始につながらないかも注意深く見ていく必要があります。

飯田氏:加熱式たばこは「ハーム・リダクション」の考えのもと開発されたものであり、加熱式たばこが喫煙開始のきっかけになってしまっては、元も子もありません。

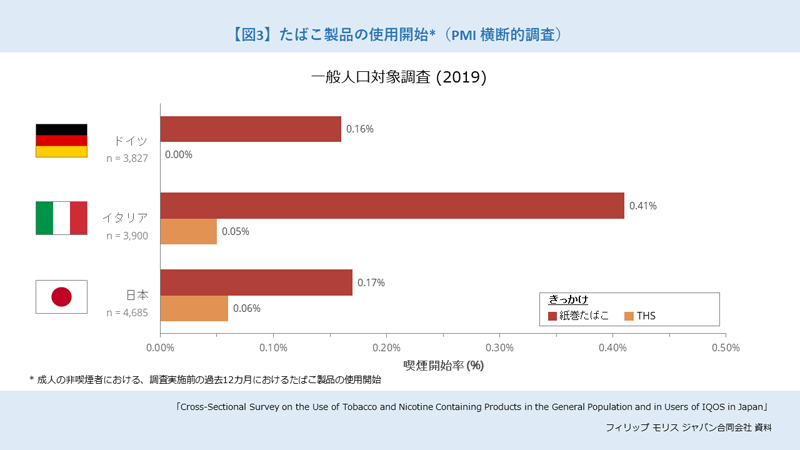

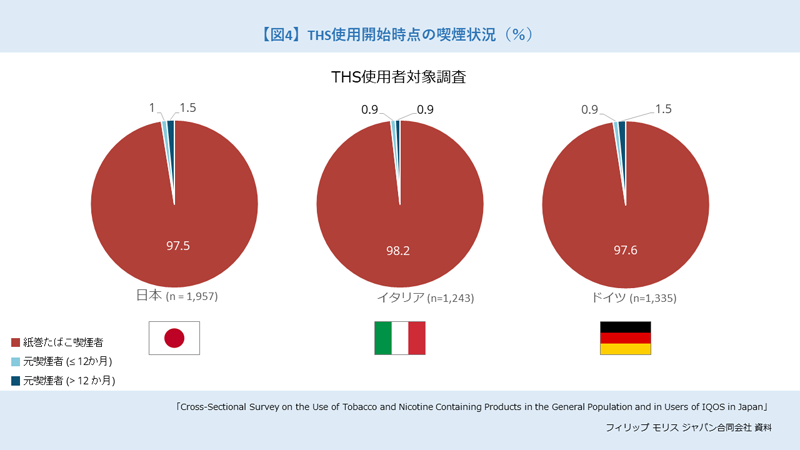

フィリップ モリス インターナショナル(以下PMI)では、2016年より横断的調査を実施し、加熱式たばこの使用状況をモニタリングしています。最新のデータによれば、過去12カ月のうち、加熱式たばこをきっかけにたばこ製品の使用を開始した人の割合は0.06%と非常に低く、非喫煙者のたばこ製品使用の開始につながっていないことが分かります(図3)。またTHS(商品名:IQOS)使用者を対象とした調査でも、THSをきっかけにたばこ製品使用を再開した人は1-2%と限定的で、元喫煙者のたばこ製品使用再開にもつながっていないといえます(図4)。

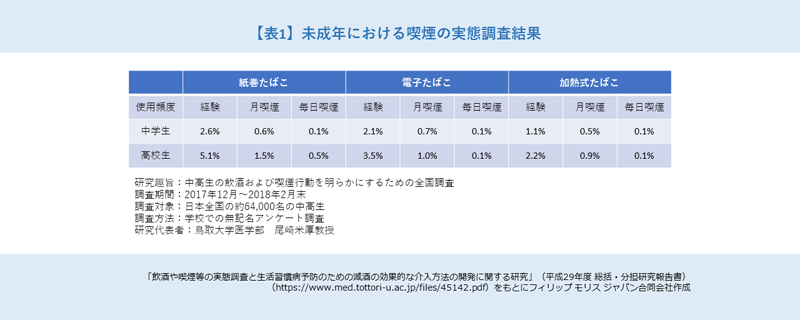

未成年の喫煙については、第三者研究が進んでいます。2017~2018年に実施された全国調査の結果によれば、中学生および高校生の加熱式たばこの使用率は、ゼロではないものの低く保たれています10)(表1)。

「煙のない社会」の実現に向け、どうしたら紙巻たばこからの切替えを促進できるか

「リスクゼロという理想論で語るのではなく、科学的データに基づき、現実的な方策について議論していくべきです」

山川先生:安全には基準がありますが、安心には基準がありません。この「安心」は一朝一夕には生まれません。現在、たばこに関する研究の多くはたばこ会社がリードしていますが、情報をオープンにしていくこと、そして、公衆衛生関係者、医療関係者等の研究者間で科学に基づく建設的な意見交換が行われることが大切です。

その際に重要なのは、「リスクはゼロであるべき」という理想論で語るのではなく、科学的データに基づいた議論を行うということです。課題に対する現実的な方策として、「たばこハーム・リダクション」の考えが広く認知されれば、紙巻たばこから加熱式たばこへの切替えも進んでいくのではないでしょうか。

「真摯な対応、透明性をもった情報公開。それによって、みなさまの『安心』につなげていきたいと思っています」

飯田氏:フィリップ モリス ジャパンでは、科学者や医療関係者の方々に向けて加熱式たばこに関する様々なエビデンスを提供・発信していますが、たばこ業界発信のデータだけでは不十分だと感じています。今後、第三者機関や規制当局による様々な視点からの新たなデータがさらに出てくることを期待しています。私たちは引き続き、透明性を持って研究結果を様々なステークホルダーと共有し、より多くのデータを蓄積していくことで、みなさまの「安心」につなげていきたいと考えています。

加熱式たばこによって切り開かれる社会の未来とは

「科学的データをもとに、様々な規制が見直されつつあります。喫煙者がベターな代替品に切替えやすい仕組み作りを加速していきたいです」

飯田氏:加熱式たばこにまつわる規制環境は変わりつつあります。アメリカやイギリスなどでは、たばこ製品にはリスク度合いに違いがあるとして、よりリスクの低い製品への切り替えを促進したり、販売する際のコミュニケーションに違いを設けたりしています。また、日本においても、健康増進法改正による経過措置として、加熱式たばこは「指定たばこ」として紙巻たばことは区別されるようになり11)、日本の中でも加熱式たばこに対する理解が進んできたと肌で感じています。

これからも私たちは、「たばこハーム・リダクション」に基づき、喫煙者がベターな代替品に切り替えやすい状況・体制作りを政府や様々なステークホルダーと一緒に進めていきたいと考えています。

「適切な規制と社会からの後押しが進めば、煙のない社会は実現するでしょう」

「たばこハーム・リダクション」が理解され、適切な規制環境と社会の後押しがあれば、紙巻たばこから煙の出ない製品への置換えはさらに加速するでしょう。そして、今後10年のうちに日本で「煙のない社会」を実現することも不可能ではないと思います。

- 参考文献

-

- WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2025, third edition(https://www.who.int/publications/i/item/who-global-report-on-trends-in-prevalence-of-tobacco-use-2000-2025-third-edition)

- College of Physicians (2016) Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction. London: RCP.

- Global and Public Health「Towards a Smoke free Generation-A Tobacco Control Plan for England」(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/630217/Towards_a_Smoke_free_Generation_-_A_Tobacco_Control_Plan_for_England_2017-2022__2_.pdf)

- Publish Health England「E-cigarettes: an evidence update」(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf)

-

FDA 「Modified Risk Tobacco Products」

(https://www.fda.gov/tobacco-products/advertising-and-promotion/modified-risk-tobacco-products) - New Zealand Legislation 「Smokefree Environments and Regulated Products (Vaping) Amendment Act 2020」(https://www.legislation.govt.nz/act/public/2020/0062/latest/LMS313857.html)

- 厚生労働省「ニコチン依存症管理料による禁煙治療の効果等に関する調査報告書」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000184202.pdf)

- 令和元年「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/000710991.pdf)

- Cummings et al., What Is Accounting for the Rapid Decline in Cigarette Sales in Japan?, Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 3570

- 研究代表者 尾崎米厚「飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の効果的な介入方法の開発に関する研究」平成29年度 総括・分担研究報告書(https://www.med.tottori-u.ac.jp/files/45142.pdf)

- 厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙。改正法のポイント」https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp