近年、紙巻たばこの代替品として注目されている加熱式たばこ。日常診療の中で、喫煙患者さんへの禁煙指導も行う立場にある歯科医師は、加熱式たばこをどうみているのでしょうか。

ここでは、加熱式たばこの開発背景や紙巻たばことの違いを、最新の口腔内での検証データを交えながらご紹介していきます。

歯科医師の「加熱式たばこ」に対する認識

歯科医師は日常的に患者の口腔内を診療していることから、喫煙の有無を確認しやすい立場にあります。そして、患者さんの喫煙を確認した場合には、喫煙による健康への悪影響を気づかせ、禁煙の意識を高める支援・指導を行うことが求められています(日本歯科医師会「禁煙宣言」) 1)。

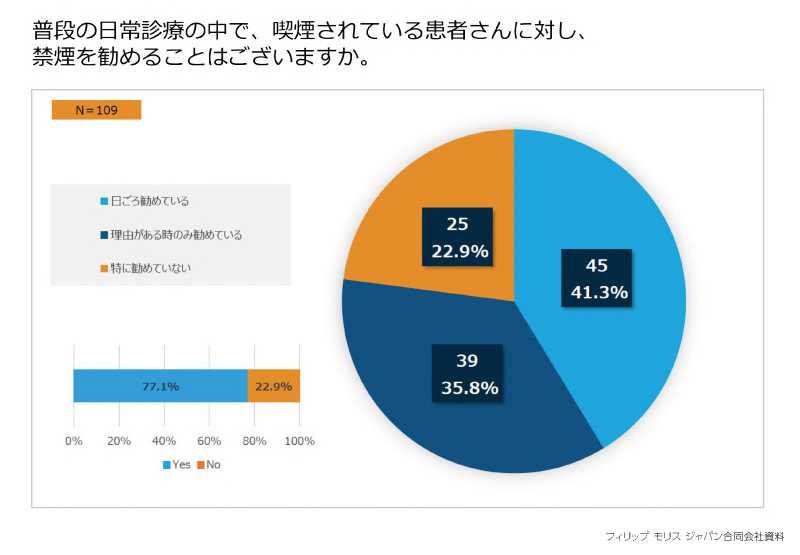

フィリップ モリス ジャパン(以下、PMJ )が審美歯科医師を対象に実施したアンケート調査によると、実際に77%の先生が日常診療の中で禁煙指導を行っていると答えています(図1)。

日本では近年、加熱式たばこが急速に普及しつつあります。2014年に新しいカテゴリーのたばこ製品として登場して以降、成人喫煙者の間で紙巻たばこからの切替えが進んでいるのです。日常診療の中での実感としても、加熱式たばこ使用者の増加を感じていらっしゃるかもしれません。

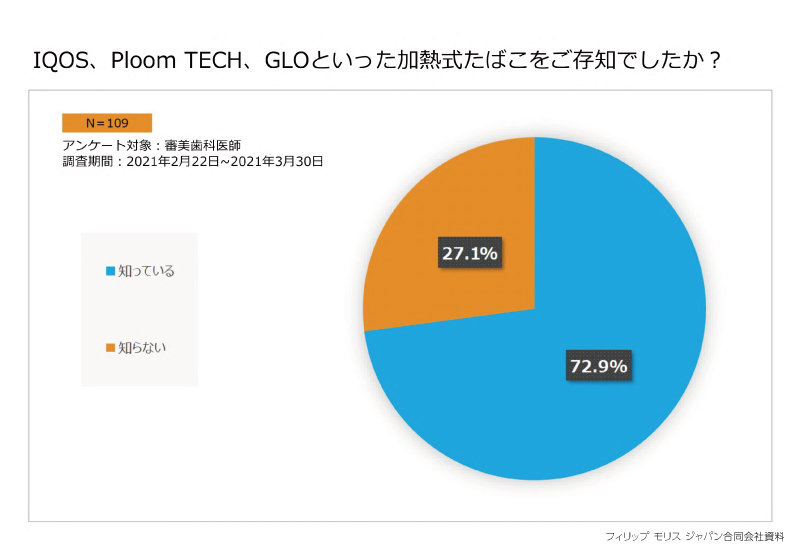

しかし、加熱式たばこの普及が進んでいるといえども、実際にどのような製品なのか、その特徴まではご存知ない方が多いのではないでしょうか。調査によると、「加熱式たばこを知っているか?」の問いに対して、約27%の先生がご存知ないという結果でした(図2)。

ここで改めて、紙巻たばこと加熱式たばこの違いをご紹介します。

紙巻たばこと加熱式たばこはどう違う?

紙巻たばこの煙には有害性成分が多く含まれている

紙巻たばこは、たばこ葉を燃焼させることで850℃以上に達し2)、燃焼による煙が発生します。その煙には、数千もの化学物質が含まれ、その内の約100種類は喫煙関連疾患(心血管疾患、がん、慢性閉塞性肺疾患等)の原因とされる有害性成分です。また、たばこの煙に含まれるこれら有害性成分が原因となり、年間約600万人が死亡していると報告されています3)。

加熱式たばこの特徴とは~科学的検証結果からみる紙巻たばことの違い~

加熱式たばこは、たばこ葉を燃焼させるのではなく、加熱することで、煙ではなく蒸気を発生させるたばこ製品です。日本では、IQOS(アイコス;フィリップ モリス)、Ploom TECH(プルーム・テック;日本たばこ産業)、glo(グロー;ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)といった製品が販売されています。

紙巻たばこは「燃焼」によって多くの有害性成分が発生するのに対し、「燃焼」を伴わない加熱式たばこでは、発生する有害性成分の量は大幅に低減されています。加熱式たばこについては、現在さまざまな科学的検証が行われており、フィリップ モリス社(以下PMI)の加熱式たばこTHS(Tobacco Heating System: 商品名IQOS)では、その蒸気に含まれる有害性成分は紙巻たばこの煙に比べ、平均して90-95%以上低減されていることが実証されています4)。また、紙巻たばこからTHS に切替えることで、喫煙者の有害性成分への曝露が低減し、禁煙した喫煙者に近いレベルとなることもわかっています5)。さらに、THSへの切替えによるリスクの低減可能性を直接的に評価する曝露反応試験も実施しています6)。

口腔内衛生の観点からみた加熱式たばこ

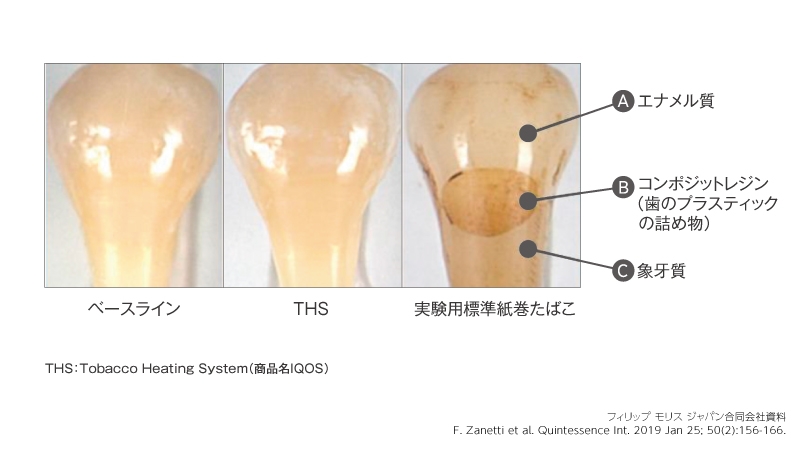

加熱式たばこの研究範囲は、口腔内衛生の分野にも及んでいます。PMIでは、口腔内研究に関してこれまでに4本の論文を発表しています。歯の変色に着目した研究7,8)では、紙巻たばこの煙は歯のエナメル質、象牙質、コンポジットレジンの変色を引き起こし、さらには、歯の硬組織とコンポジットレジンの色の不一致も引き起こすのに対し、THSではそれらの変色は最小限に抑えられることがわかっています(図3)7) 。

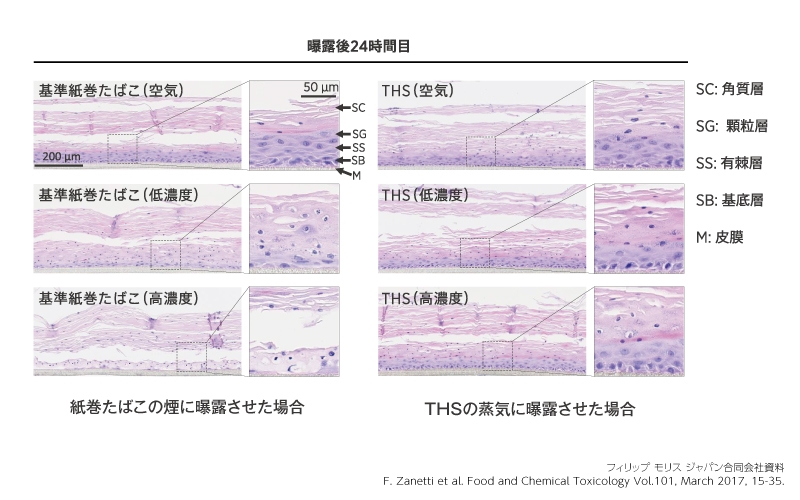

また、口腔粘膜および歯肉細胞において、THSの蒸気は、紙巻たばこの煙に比べて、歯肉培養組織の細胞損傷(細胞死、炎症、角質化)が有意に少ないことも報告されています(図4)9,10)。

これら口腔内での検証結果は、これまでに海外のさまざまな学会で発表しています。日本においては、日本歯科審美学会第32回学術大会(東京:2021年11月13日~14日)でのポスターセッション発表のほか、企業ブース出展による啓発活動も予定しています。

このように、紙巻たばこと加熱式たばこは全く特性の異なるたばこ製品であり、現在、たばこ会社のみならず第三者機関においても加熱式たばこの科学的検証が進んでいます。

続いて、加熱式たばこ誕生のストーリーに迫ってみたいと思います。加熱式たばこはなぜ生まれたのか、紙巻たばこの代替となる製品がなぜ必要だったのか、その背景をみてみましょう。

加熱式たばこはどうして開発されたのか

「たばこハーム・リダクション」の考えのもと開発された「加熱式たばこ」

紙巻たばこの害は、前述のとおり、周知の事実です。そして、喫煙による害をなくす最善の方法は、「禁煙」です。しかし、今なお世界中の喫煙者の多くは喫煙を続けており、その数10億人以上とされています3)。禁煙外来に通っても治療終了9ヵ月後の禁煙継続の割合は27.3%にとどまるとの国内調査報告もあり4)、多くの喫煙者にとって禁煙を実行し継続することは非常に困難であるといえます。

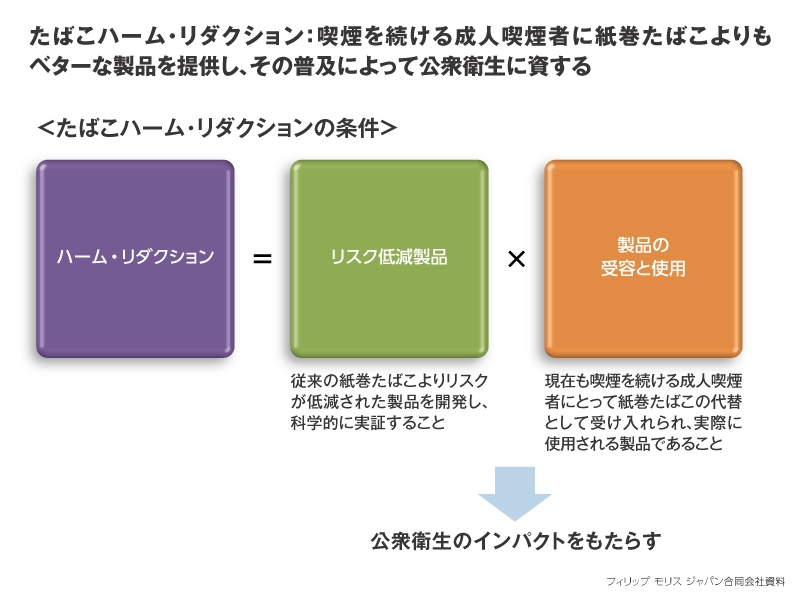

そこで、禁煙推進の取り組みと同時に、成人喫煙者へのアプローチとして重要となるのが、「たばこハーム・リダクション」という考え方です。これは、禁煙せず、今後も喫煙を続ける成人喫煙者に対し、より健康被害のリスクが少ない選択肢として紙巻たばこの代替となる製品を提供できれば、公衆衛生にとってプラスになるという考え方です(図5)。この考えのもと、紙巻たばこの代替品として開発された新しいたばこのひとつが、燃やさず加熱し、煙ではなく蒸気を発生させる「加熱式たばこ」なのです。

PMIでは、紙巻たばこの煙による健康問題に真摯に向き合い解決していくことは、これまで紙巻たばこを主に販売してきた会社としての社会的責任であると考えています。喫煙による害をなくす最善の方法が「禁煙」であることに変わりはありません。しかし、禁煙せず、今後も喫煙を続ける成人喫煙者が未だ多い状況に対して、喫煙による害の低減を目指し、加熱式たばこなどの「煙の出ない製品」を開発し提供していくことは、社会的にも意義があると考えています

最後に、現在PMJで実施している「たばこハーム・リダクション啓発活動」を通じて得た歯科医師のコメントをご紹介します。

歯科医師は加熱式たばこをどうみているか

歯科領域で高まる加熱式たばこへの期待

―たばこハーム・リダクション啓発活動を通じ、情報共有を受けた歯科医師の声より―

PMJでは現在、歯科医師の先生方に対し、口腔内での検証データをはじめとする加熱式たばこの最新科学データや、「たばこハーム・リダクション」についてご説明する機会を設けています。その活動の中で、情報共有を受けた先生からは、歯科領域でのさらなるエビデンス構築への期待コメントが多く寄せられ、加熱式たばこへの注目度の高さが伺えました。

歯科医師からのコメント(一部抜粋)

- 紙巻たばこは、本人のみならず周りの人(家族など)にも害があることを患者さんに伝えることが重要だと思う。その際に、科学的根拠のある資料などを使えば説明しやすいと感じた 。

- 喫煙者は禁煙すべきだと思うが、喫煙を止めることは難しい。紙巻たばこと比べて加熱式たばこが安全かどうかはまだ不透明ながら、喫煙スタイルの中の選択肢としての存在価値はあると思う。

- 歯科は全身疾患に関与する分野。今後期待するデータとして、例えば、加熱式たばこに切替えることで毛細血管の血流が変わる→歯周病などの感染リスクが減る→糖尿病にも関係するなど、歯科医師にとって有益なデータが数値として出てくることを期待している。

本記事内容に関するご質問や、加熱式たばこの科学的データについてについてさらに詳しい内容をお知りになりたい先生は、是非個別相談にてご連絡ください。

- 参考文献

-

- 日本歯科医師会「禁煙宣言」(https://www.jda.or.jp/jda/business/kinen.html)

- Baker, R. R. Temperature variation within a cigarette combustion coal during the smoking cycle. High Temperature Science 7. 1975, 236-247.

- World Health Organization. Report on the global tobacco epidemic, 2015.(https://apps.who.int/iris/handle/10665/178574)

- Schaller J.P. et al. Regul Toxicol Pharmacol. 2016, 81, Suppl 2: S27-S47.

- Frank Ludicke MD, et al. Nicotine & Tobacco Research. 2018, 161-172.

- Lüdicke F, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2019; 28(11): 1934-1943.

- F. Zanetti et al. Quintessence Int. 2019 Jan 25; 50(2): 156-166.

- X. Zhao et al. Am J Dent. 2017 Dec; 30(6): 316-322.

- F. Zanetti et al. Chem Res Toxicol. 2016 Aug 15;29(8): 1252-69.(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrestox.6b00174)

-

F. Zanetti et al. Food and Chemical Toxicology Vol.101, March 2017,

15-35.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691516304884)