海外の若者の間で普及する「電子たばこ」、日本で普及が進む「加熱式たばこ」

アメリカやヨーロッパ、他のアジア諸国などの海外では、「電子たばこ」と呼ばれるたばこが若者を中心に愛用されるようになってきています。製品も、1回ごとに使い捨てするものから、リキッド(溶液)を容器ごと交換するものや、自分で補充できるタンク型までさまざまなバリエーションがあります。イギリスの調査会社は、世界の「電子たばこ」の使用者が2009年の211万人程度から、2018年には4,400万人程度へと大幅に増加しているとしています1)。

2019年秋、アメリカで「電子たばこ」によるものと思われる肺疾患等の健康被害症例の報告が相次ぎ、それを受けて世界的に「電子たばこ」を規制する動きも広がりました。(Column「EVALI(e-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury)」をご参照ください。)

一方で、日本における「電子たばこ」使用者は、2017年の調査(15~69歳の調査対象者 8,240人)で1.9%であったことが報告されています2)。海外とは異なり、日本では「電子たばこ」ではなく、「加熱式たばこ」が紙巻たばこの代替として近年急速に普及してきています。

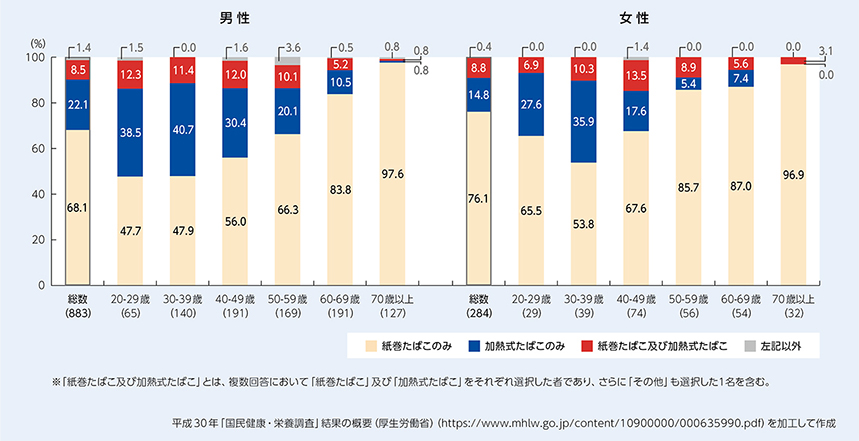

厚生労働省が毎年実施している「国民健康・栄養調査」において、2018年(平成30年)3)から、喫煙状況の調査内容に「加熱式たばこの使用状況」が新たに加えられました。

その結果、「現在習慣的に喫煙している者」の割合は17.8%(男性29.0%、女性8.1%)であり、使用しているたばこ製品の種類(複数回答可)に「加熱式たばこ」と回答した割合が、28.9%(男性30.6%、女性23.6%)というものでした。既に、「加熱式たばこ」の普及率は男性喫煙者の3~4人に1人、女性喫煙者の4~5人に1人に達しているのです。

また、使用しているたばこ製品の組合せについては、

| 男性 | 女性 | 総数 | |

|---|---|---|---|

| 紙巻たばこのみ | 68.1% | 76.1% | 70.0% |

| 加熱式たばこのみ | 22.1% | 14.8% | 20.3% |

| 紙巻たばこ及び加熱式たばこ | 8.5% | 8.8% | 8.6% |

たばこ葉を加熱する「加熱式たばこ」とリキッドを加熱する「電子たばこ」

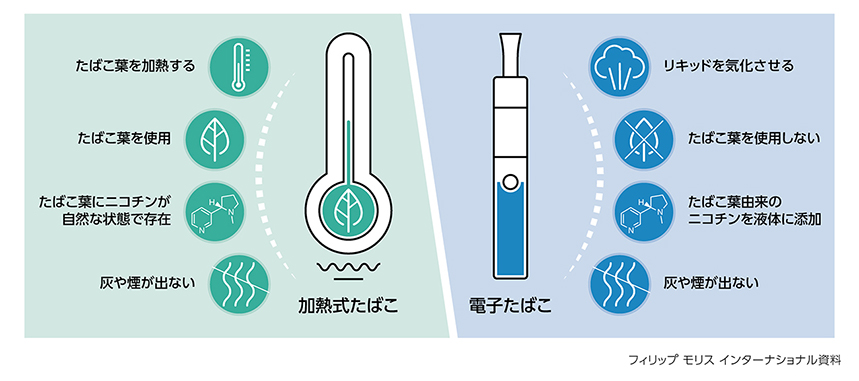

その似たような形状・イメージから、これまで「加熱式たばこ」のことを「電子たばこ」と理解されていた方も多いのではないでしょうか。ここで、「加熱式たばこ」と「電子たばこ」の製品の違いをみていきましょう。

「加熱式たばこ」は、紙巻たばことは異なり、たばこ葉を“燃焼”させるのではなく、専用機器を用いて、電気で“加熱”することで発生するニコチンを含む蒸気を摂取するたばこ製品です(図2)。一方、「電子たばこ」は、香料(フレーバー)などが入ったリキッドを電気で加熱することによって蒸気を発生させる製品です。必ずしもニコチンを含まず、ニコチンを摂取する場合はニコチンを添加したリキッドを気化させて摂取します(図2)。

両者とも「紙巻たばこ」と異なり、電気で加熱する、“燃焼”を伴わない、煙が出ない、灰が出ないなどの点は共通していますが、「電子たばこ」ではたばこ葉が用いられていない点が大きく異なります。

なお、「電子たばこ」にニコチンが添加されているかは、その国の規制状況によっても異なり、このニコチンの有無が「電子たばこ」の普及に影響を与えている可能性が考えられます。

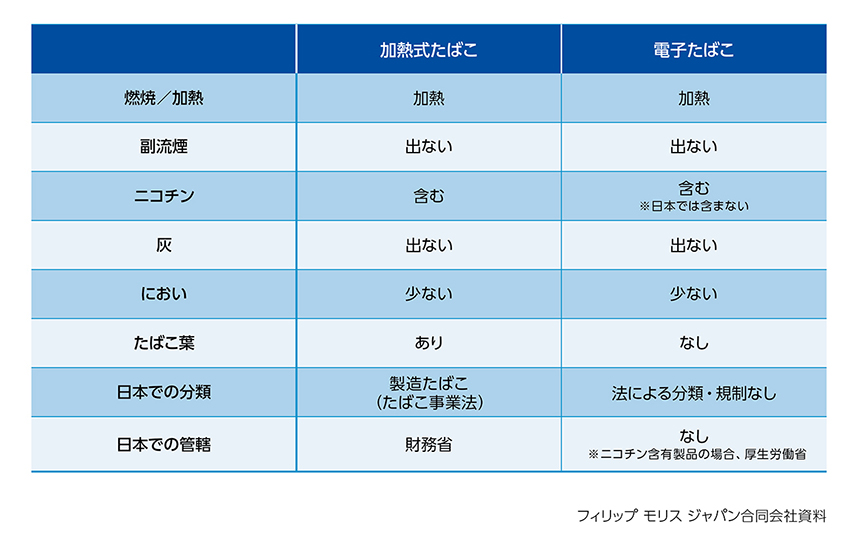

日本における「加熱式たばこ」と「電子たばこ」の規制上の違い

「電子たばこ」は、「たばこ」という名称がついていることから誤って認識されていることもありますが、日本における規制上の取り扱いも「加熱式たばこ」とは異なります。

日本では、たばこ葉を用いる「加熱式たばこ」は、「紙巻たばこ」と同様、たばこ事業法の下で財務省に管轄され「製造たばこ」としてさまざまな規制を受けています。

対して、「電子たばこ」は、たばこ葉を使っていないため、たばこ事業法上の「製造たばこ」に該当せず、法による分類や規制がないのが現状です(表1)。

また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)により、ニコチンを含むリキッドの販売には許可が必要となり、現在のところ許可を受けたリキッドは存在しないため、日本国内で販売されている「電子たばこ」にはニコチンが含まれていません。

日本においては、ニコチン含有の有無は「加熱式たばこ」と「電子たばこ」の大きな違いの一つとなっています(表1)。

このように「加熱式たばこ」と「電子たばこ」は、その形状や、電気で加熱、蒸気を発生させるなど特徴が似ていることから混同されやすいものの、たばこ葉の使用の有無やニコチン含有の有無、日本においては法による分類・規制において大きな違いがあります。

Column

EVALI(e-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury)

2019年秋、アメリカで「電子たばこ」によるものと思われる肺疾患等の健康被害症例が報告されました4)。アメリカ疾病対策予防管理センター(CDC)は、多くの症例で、大麻関連成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)を含む電子たばこ、特に非公式なルートで入手されたものが使用されていたことを公表、さらにTHCを含有する電子たばこ製品の添加剤としてよく使用されている「ビタミンEアセテート」が肺疾患等の発生と強く関係していると結論づけ、非公式なルートから入手したTHC含有電子たばこを使用しないよう喚起しています5)*。

イギリス公衆衛生庁は、E-Cigarette Report(2020年3月)を発行し、「EVALI以降、電子たばこの使用が紙巻たばこよりも有害であると信じている喫煙者が増えてきているが、これは『規制に則ったニコチン含有製品を使うことは、紙巻たばこの喫煙よりもはるかに有害性が低い』というイギリスやアメリカの専門家の結論とは乖離するものである」と述べています6)。

*:日本では、大麻取締法又は麻薬及び向精神薬取締法に抵触するため、電子たばこのリキッドにはTHCが含まれていません。

Overview

- 海外では「電子たばこ」の使用者が2018年時点で4,000万人を超え、若者を中心に「電子たばこ」が人気となっている。

- 2018年の「国民健康・栄養調査」によると、「加熱式たばこ」の普及率は男性喫煙者の3~4人に1人、女性喫煙者の4~5人に1人に達していた。「加熱式たばこ」のみを使用している喫煙者は20.3%となっており、日本では「加熱式たばこ」の普及が進んでいることが窺える。

- 「加熱式たばこ」は、専用機器を用いて、たばこ葉を電気で加熱することで発生するニコチンを含む蒸気を摂取するたばこ製品である。

- 「電子たばこ」は、リキッドを電気で加熱することによって蒸気を発生させ、それを摂取する製品である。

- 日本において、たばこ葉を使用する「加熱式たばこ」はたばこ事業法の下、「製造たばこ」として規制を受けるのに対して、たばこ葉を使用しない「電子たばこ」は「製造たばこ」に該当せず、現状、法による分類や規制がない。

- ニコチンを含むリキッドの販売には許可が必要で、現在、国内で販売されている「電子たばこ」にはニコチンが含まれていない。

- 参考文献

-

- ユーロモニターインターナショナル調査

- Tabuchi T et al. Tob Control 2018; 27(e1):e25-e33.

-

平成30年「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/content/000681200.pdf) -

Centers for Disease Control and Prevention, Outbreak of Lung Injury

Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products.

(https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html) -

「電子たばこの注意喚起について」(厚生労働省)

(https://www.mhlw.go.jp/content/000623066.pdf) -

Public Health England, press release on sixth independent

e-cigarette report.

(https://www.gov.uk/government/news/false-fears-preventing-smokers-from-using-e-cigarettes-to-quit)